IC・トランジスタで出来たコンピューターを設計・製作するためのブログ

| Jeans & Development | 電子ブロック工房 | 三日坊主 | フロントページ |

MZ80Kレプリカを製作中 [Z80]

2012年4月3日

少し前に、PIC18F14K50を使った、キャラクターディスプレイの記事を書いたが、この記事をお読みになった方の中には、この事を予想なさっていた方がいらっしゃるかもしれない。現在、MZ80Kのレプリカを製作中である。

なぜMZ80Kかというと、色々理由がある。

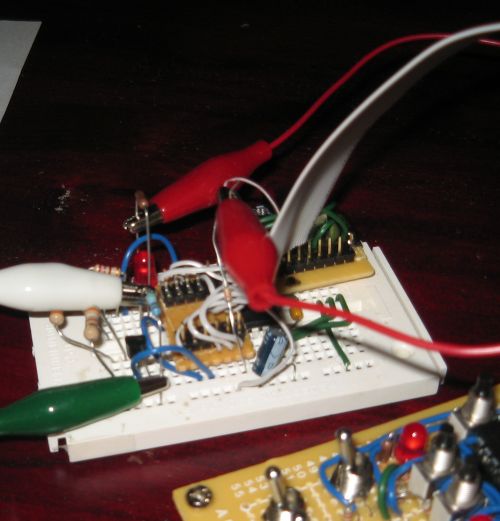

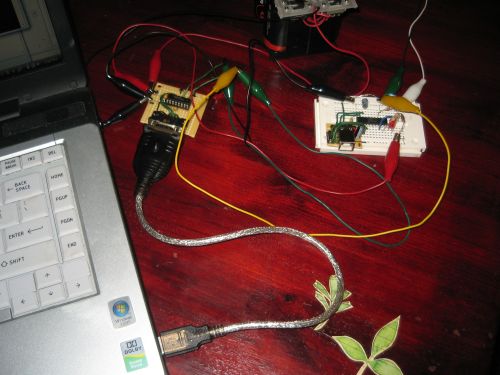

構想は半年ほど前からあって、どんな形で実現しようかと色々考えていた。それが実際に目に見える形になり始めたのは、前の週末からである。現在の姿は、こんな感じ。

なぜMZ80Kかというと、色々理由がある。

- 一つは私が生まれて2番目に触ったコンピューターであること。本来なら、初めて触ったコンピューター(日立ベーシックマスター)のレプリカを作ってみたいのだが、残念ながら、以下の条件に当てはまらない。

- ユーザー数が多かったせいか、web上に情報がたくさん見つかる。

- モニターROMと呼ばれる、現在のPCのBIOSに相当するようなものを、入手することが可能。これは、著作権の問題をクリアーするような形でできる。

- 同じく、CG-ROMと呼ばれる、フォントデーターを入手することが可能。

構想は半年ほど前からあって、どんな形で実現しようかと色々考えていた。それが実際に目に見える形になり始めたのは、前の週末からである。現在の姿は、こんな感じ。

CPLDを使ってみる [一般的なこと]

2012年3月24日

汎用ロジックを使って色々組み立てるのも楽しいが、少し規模の大きい回路になると、週末に工作をするという程度で完成させるには大変だ。そこで、CPLDを使えるように、システムのセットアップを試みている。

色々在って、AlteraのMAX3000Aシリーズを使うことにした。他に候補に挙げて色々と試したのはXilinxのXC9500XLシリーズである。私が個人的に行った比較では、次の通り。

1)石の入手のしやすさはあまり変わらない。どちらも、$1-$2で手に入る。

2)3.3V駆動、5Vトレラントや消費電力など、性能はほぼ同じ。

3)私のPC環境ではツールがAlteraの方が安定していた。

4)Altera用のUSB接続のダウンローダー(作成した回路を、石に転送するための道具)の制作方法が公表されている。Xilinxの場合、自作のダウンローダーは、パラレルポートに接続するものしか見あたらない(当然、市販のダウンローダーはUSB接続のものがある)。

以上の比較により、AlteraのMAX3000Aシリーズを使うことにした。

ダウンローダーには、USB-Blasterもどきを使わせていただいた。こういったツールを公表されている方には、本当に感謝である。

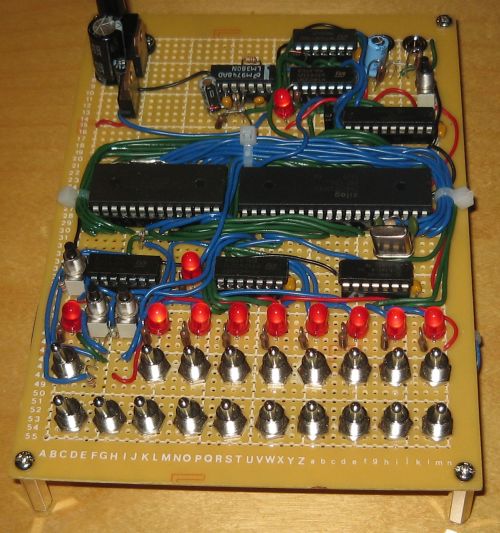

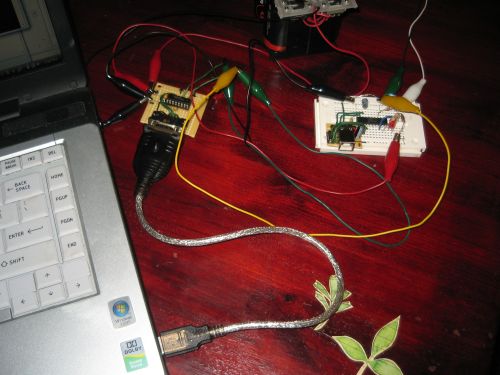

ユニバーサル基板に、このUSB-Blasterもどきと、EPM3064ALC44-10Nに合うPLCC44のソケットを載せ、この石が要求する3.3V用の3端子レギュレーターを入れ、別の基板のCPLD/FPGAと通信するためのソケットを追加して、下のようなものが出来上がった。

色々在って、AlteraのMAX3000Aシリーズを使うことにした。他に候補に挙げて色々と試したのはXilinxのXC9500XLシリーズである。私が個人的に行った比較では、次の通り。

1)石の入手のしやすさはあまり変わらない。どちらも、$1-$2で手に入る。

2)3.3V駆動、5Vトレラントや消費電力など、性能はほぼ同じ。

3)私のPC環境ではツールがAlteraの方が安定していた。

4)Altera用のUSB接続のダウンローダー(作成した回路を、石に転送するための道具)の制作方法が公表されている。Xilinxの場合、自作のダウンローダーは、パラレルポートに接続するものしか見あたらない(当然、市販のダウンローダーはUSB接続のものがある)。

以上の比較により、AlteraのMAX3000Aシリーズを使うことにした。

ダウンローダーには、USB-Blasterもどきを使わせていただいた。こういったツールを公表されている方には、本当に感謝である。

ユニバーサル基板に、このUSB-Blasterもどきと、EPM3064ALC44-10Nに合うPLCC44のソケットを載せ、この石が要求する3.3V用の3端子レギュレーターを入れ、別の基板のCPLD/FPGAと通信するためのソケットを追加して、下のようなものが出来上がった。

PIC18F26K22をPICkit2で使う [PIC]

2012年3月17日

PIC18F26K22を購入した。64MHzで使えること(MIPS: 16MHz)と、25本のI/Oピンを持っていることが特徴。今考えているある回路で、このスピードとI/Oの数が必要なため、購入した。

この石は、MicrochipのページではPICkit3でないと書き込みできないことになっている。私はまだPICkit3は購入しておらず、PICkit2しか持っていない。なので、通常、この石は使えないことになる。

しかし、web検索して見つけたこのページによると、PICkit2ソフトウェアのdevice fileをアップデートすることで使えるとある。

この石は、MicrochipのページではPICkit3でないと書き込みできないことになっている。私はまだPICkit3は購入しておらず、PICkit2しか持っていない。なので、通常、この石は使えないことになる。

しかし、web検索して見つけたこのページによると、PICkit2ソフトウェアのdevice fileをアップデートすることで使えるとある。

PIC18F14K50を使った、キャラクターディスプレイ(シリアル通信編) [PIC]

2012年2月6日

PIC18F14K50を使ったキャラクターディスプレイを、シリアル通信で使えるようにした。

一本の通信線でデーターを受け付けることができるため、PICをはじめとしたマイクロコントローラを用いた機器の情報表示用に、使える。シリアル通信のボーレートは、1200。

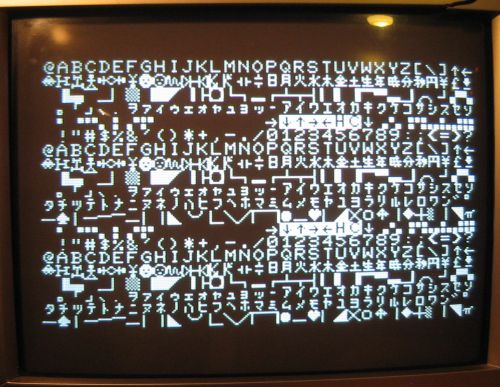

以下の写真は、PCにRS232Cでつないで、テストを行っているところ。

一本の通信線でデーターを受け付けることができるため、PICをはじめとしたマイクロコントローラを用いた機器の情報表示用に、使える。シリアル通信のボーレートは、1200。

以下の写真は、PCにRS232Cでつないで、テストを行っているところ。

PIC18F14K50を使った、キャラクターディスプレイ(紹介編) [PIC]

2012年1月28日

Microchip社のPIC18F14K50を用いた汎用のキャラクターディスプレイを作成したので、紹介します。

技術的な話は後の記事に譲ることにして、ここでは性能と使い方に関しての説明です。

仕様

・PIC18F14K50と、簡単な周辺部品だけで動作。

・コンポジットビデオ信号(NTSC)を介した白黒出力。

・横32文字・縦20行で、アルファベット大文字とカタカナを表示可能(shift-JIS半角文字互換)。

・表示させる文字は、パラレルインターフェースで入力。

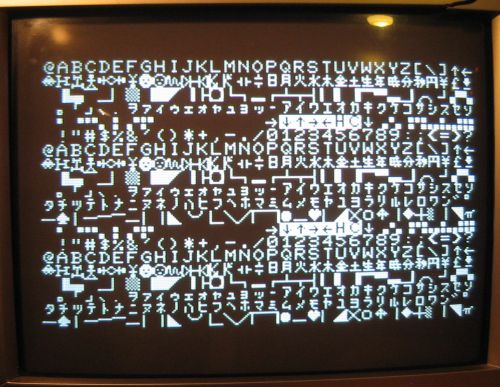

電源を入れると、使用可能な文字が次のように表示されます。

技術的な話は後の記事に譲ることにして、ここでは性能と使い方に関しての説明です。

仕様

・PIC18F14K50と、簡単な周辺部品だけで動作。

・コンポジットビデオ信号(NTSC)を介した白黒出力。

・横32文字・縦20行で、アルファベット大文字とカタカナを表示可能(shift-JIS半角文字互換)。

・表示させる文字は、パラレルインターフェースで入力。

電源を入れると、使用可能な文字が次のように表示されます。

PIC18F14K50を使った、キャラクターディスプレイ(製作編) [PIC]

2012年1月23日

JavaScript Z80 tiny disassembler [Z80]

2011年12月21日

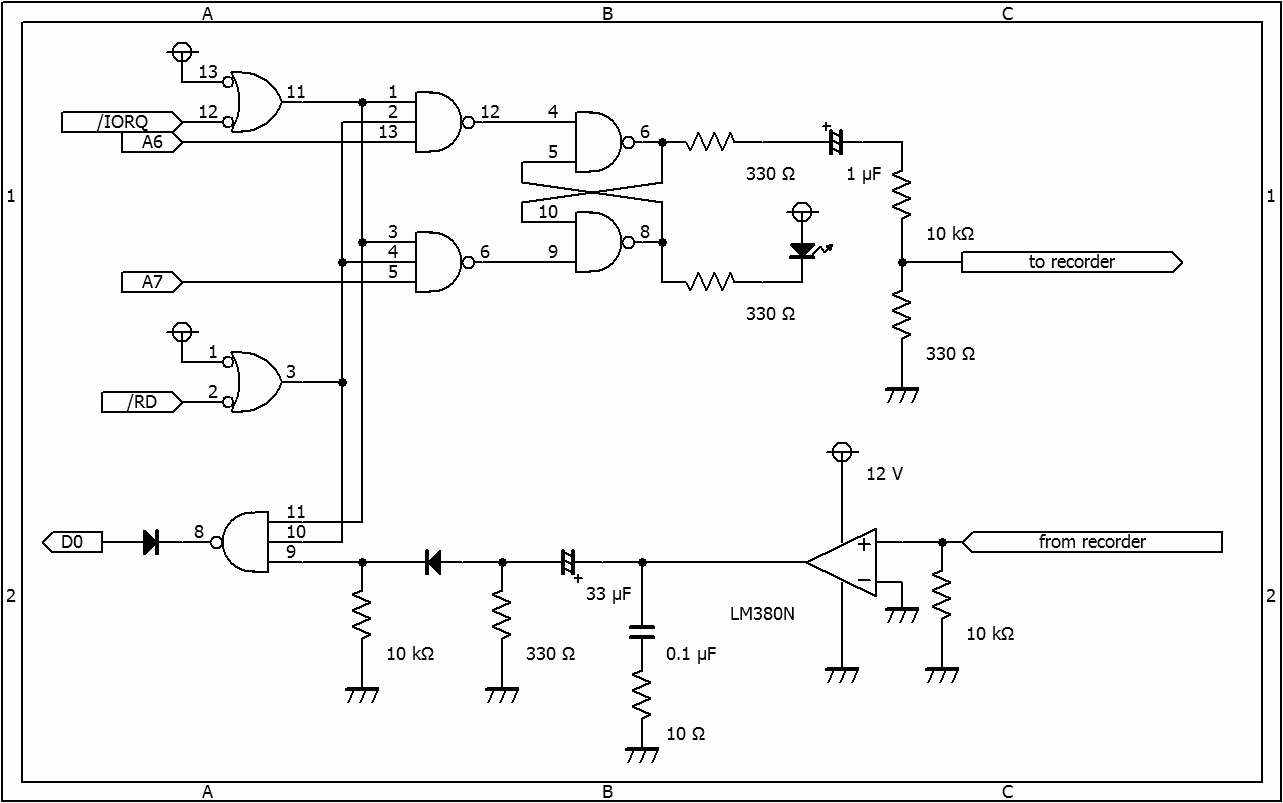

カセットテープインターフェース、ハードはほぼ完成 [Z80]

2011年12月9日

パチパチマイコン用 bootloader [Z80]

2011年12月6日

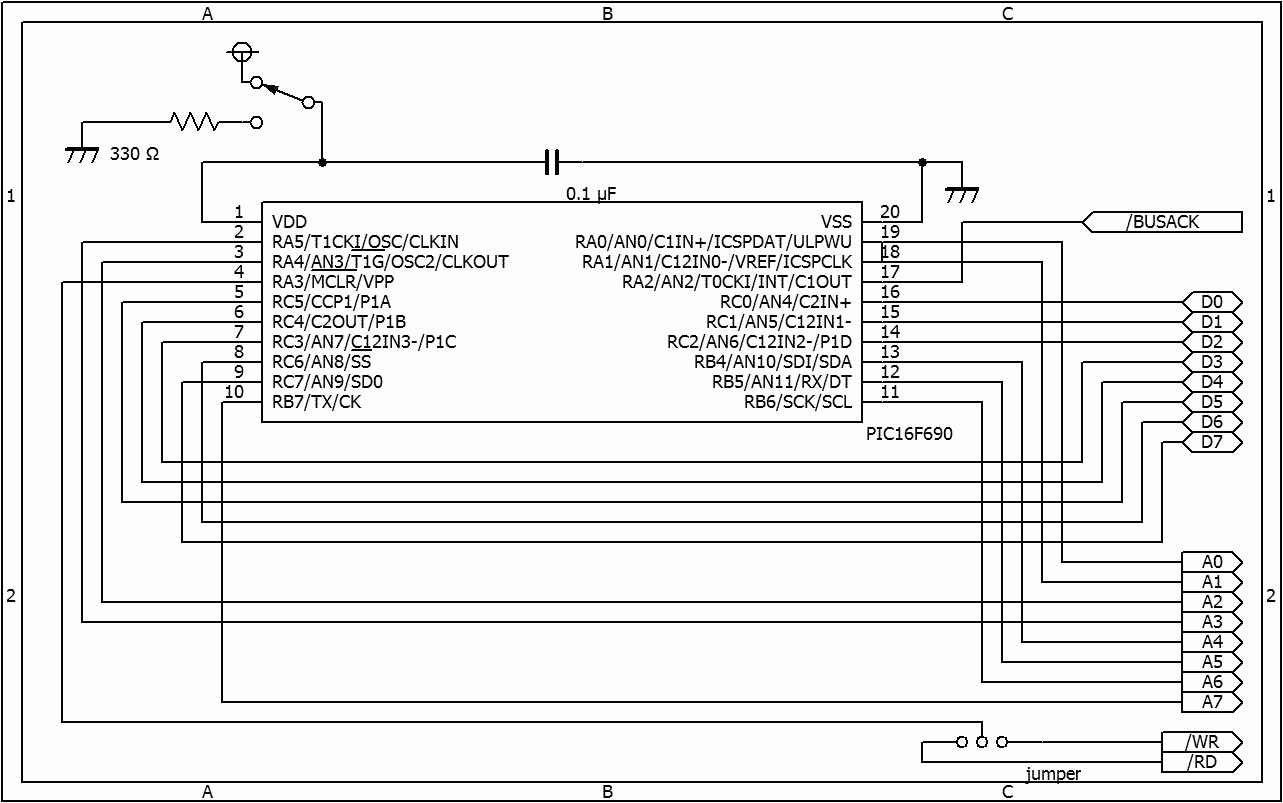

パチパチ式のコンピューターでは通常、電源を入れた後にトグルスイッチを用いて小さなプログラムを入力し、このプログラムを用いて紙テープインターフェースなどから大規模なプログラムを読み込む。現在製作中のパチパチマイコンも、この方式に従っている。

しかしながら、紙テープからの読み込みプログラムは非常に小規模ですむが、カセットテープインターフェースからの読み込みプログラムは少し規模が大きくなる。これを毎回打ち込むのは大変だ。

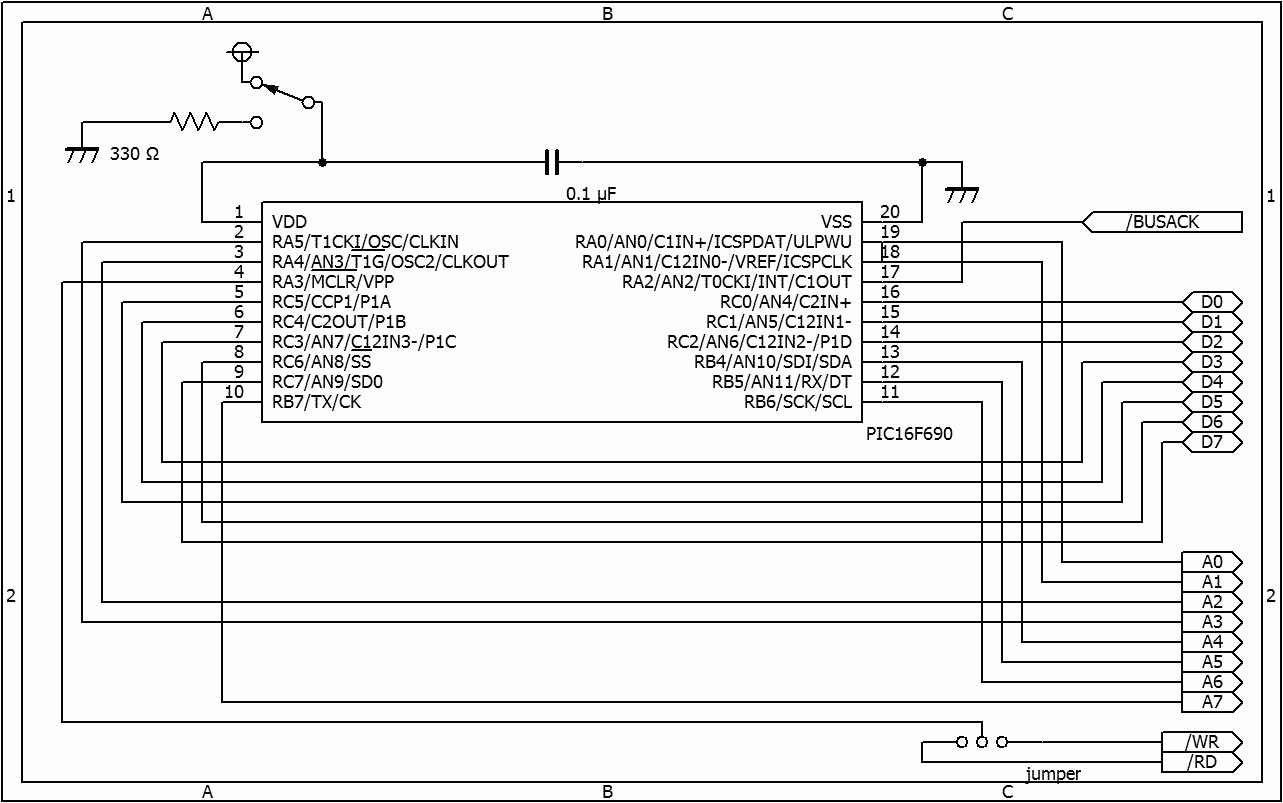

そこで、そういった小規模のプログラムの入力を、PICマイコンに行わせることにした。少しルール違反のような気もしたが、トグルスイッチでの入力を肩代わりするだけと考えれば、これもよいだろうと言うことで。

しかしながら、紙テープからの読み込みプログラムは非常に小規模ですむが、カセットテープインターフェースからの読み込みプログラムは少し規模が大きくなる。これを毎回打ち込むのは大変だ。

そこで、そういった小規模のプログラムの入力を、PICマイコンに行わせることにした。少しルール違反のような気もしたが、トグルスイッチでの入力を肩代わりするだけと考えれば、これもよいだろうと言うことで。